-

簽證簡史之宋朝出入境政策

- 時間:2016-10-13 21:13:42 來源:來自于網絡 作者:小艾

“浴蘭湯兮沐芳,華采衣兮若英”。“蕙肴蒸兮蘭籍,奠桂酒兮椒漿”。這是屈原在《九歌》中提及的各色芳草。中國自先秦開始用香直至今日,人類對于香氣的喜好,似與生俱來,如蝶之戀花,木之向陽。各色香料之中,龍涎香雖稱不上眾香之首,但它依然是最名貴最稀見的香料之一了。此香自唐朝由大食(阿拉伯國家)傳入中國,發展聞名于兩宋。本文從宋朝出入境政策上為大家分析一下龍涎香何以在此朝聞名發展。

第一部分天香·龍涎

“諸香中龍涎最貴重,廣州市值每兩不下百千,次等亦五六十千,系番中禁榷之物。出大食國近海旁,常有云氣罩住山間,即知有龍睡其下,或半年,或二三年,土人更相守候,視云氣散則知龍已去矣。往觀之,必得龍涎,或五七兩,或十余兩,視所守之人多寡均給之。或不平,更相仇殺。或云龍多蟠於洋中大石,龍時吐涎亦有魚聚而潛食之,土人惟見沒處取焉。”“其龍涎初若脂膠,黑黃色,頗有魚腥氣,久則成大塊。或大魚腹中刺出,若斗大,亦覺魚腥,和香焚之可愛。” 龍涎香不僅價格不菲,當世的境外貿易中也是極為罕見之物。按照當時一斤等于十六兩,每兩1000錢(即一兩紋銀),那么每斤16量銀子。當時的正七品官員年俸祿也不過45兩白銀。關于龍涎香由來的傳說也為其平添了不少神秘色彩。傳說龍經常盤踞于海上的小島上,它時而有涎出于口中,便會有魚聚于此處潛食,當地人待龍離去看到潛在水中的“龍涎”便會取走。

談及龍涎香,不免會有各種如上的傳說,也增加了此香的神秘感。實則龍涎香為抹香鯨腸內的病理分泌物,主要見于熱帶和亞熱帶溫暖的海洋中。其成因,說法不一致。一般認為它是抹香鯨貪食,由消化不良而刺激胃腸粘膜,而形成的一種病理性結塊即結石。以其質輕(相對密度為0.8~0.9),故從鯨魚體內排出之后,往往會漂浮于海面上,或被沖上海岸。龍涎香的干燥品看上去是灰色或褐色的蠟樣團塊,六十度左右會軟化,七十度致七十五度間則熔融。新從鯨魚體內排出的龍涎香香氣很弱,經海上長期漂流自然熟化,或經過長期貯存自然氧化,它的香氣方逐漸增強。

龍涎香具有生動的動物香,清靈而溫雅,同時又很特別的微含木香、苔香。一種特殊的甜氣和尤其持久的留香底韻使它很有溫暖朦朧的意蘊。清朝詩人厲鄂《天香·龍涎香》“天上梅魂乍返,溫黁似垂纖尾”,為傳聞中的香氣寫真而竟得其神。香氣的微妙柔潤,可提揚而又凝聚不散,且特別能夠圓和其他氣息,都是龍涎香令人珍愛的品質,麝香、靈貓香等幾種名貴的定香劑中,龍涎香的留香最為持久,優質者,竟可達數月,作為固體香料它可保持其香氣長達數百年。如此動人之香,源自大食,自唐傳入中國,宋人對此香甚為熟悉。

第二部分宋朝的出入境政策及對于龍涎香在中國發展的影響

行胡從何方?列國持何來?氍毹、五木香、迷迭、艾蒳及都梁。古代樂府歌中即有異國傳香來華的佳句,自漢代后遠產自西域地區的各種香料,輾轉來到中國。自此遙遠的香氣便在東方含芳氤氳。龍涎香在宋朝則作為大食來華朝貢的貢品之一。

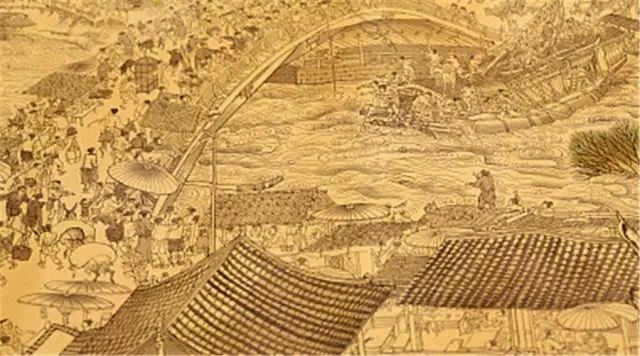

宋代來華朝貢者絡繹不絕,外國使臣進入中國境內行走,還是需要經過一番手續。首先貢使一入境就要由入境口岸的地方政府核實其身份。“蕃國入貢,令本路驗實保明。”而證明身份的憑證有兩類。一類是宋朝的招數和公據。比如開寶元年(968年),宋朝招諭大食進貢。“先是,僧行勤游西域,上因賜大食國王書以招懷之。十二月乙丑,遣使來貢方物。”另一類是朝貢國本國的表章。如隆興二年(1164年)明州上奏高麗使者來貢,朝廷“詔令趙子浦差官,且于定海縣管接,詢問差發因依,有無表章、國信,速先申尚書省。”身份核實過后,就是上報朝廷。宋朝規定“諸蕃蠻入貢,初至州縣,錄國號、人數、姓名、年甲及所赍之物名數,申尚書禮部、鴻臚寺。其緣路州往來待遇如禮,并預相關報,仍各具到發日時及供張、送遺、館設之禮申本寺。”宋朝的地方政府要將朝貢使團的情況及上京沿路行程的接待禮儀上報給禮部和鴻臚寺。接下來便是等待許可了。如果朝廷允許使團入京,那么其就可以準備上路了。如天禧三年(1019年),登州上言高麗來貢,后朝廷“令登州,凡使人物色,官給腳乘,津遣赴京”。如果朝廷不允許,那么使團只能就地安頓了。如淳熙五年(1178年),三佛齊國(今南海馬來半島一帶)入貢,朝廷“詔免赴闕,館于泉州”。在獲得“入京許可”后,就是引伴赴京了。朝廷派出引伴官,利用官方郵驛體系,提供交通工具和飲食住宿,伴送貢使上京。大中祥符七年(1014年),宋朝令“大食等國入貢者,所在差使臣伴送赴京,郵傳供億,務令豐備。”待使臣入京奉送貢品及一并事宜完畢,就是出境環節了。送伴出境的辦法與引伴赴京大體一致。

宋朝的外國使節在中國同樣也是需要持有旅行通行證的。熙寧六年(1073)二月,賴緣等五人準備先行赴明州候船只歸日本。臨行前,成尋代為申請:“切慮經過州縣關津,不練行由,別有阻滯,欲乞官中出給公憑,許令前去。”后來,圣旨“傳宣樞密院,差三班使臣一名,押伴前去,并給與遞馬驛券。余并依所乞。”

相較于唐朝積極開放的對外政策而言,宋代在此基礎上做了很大的繼承同時,又做出了規范,以及對于使臣的沿路盤纏及生活必需品也考慮的非常周全,并給予優厚的公務接待。

上述所講乃是宋代對于朝貢使臣的出入境政策,那么宋代的來華蕃商也是不計其數,朝廷對于他們的入境管理又是怎樣的呢。

崇寧三年(1104年)詔:“‘應蕃國及土生蕃客愿往他州或東京販易物貨者,仰經提舉市舶司陳狀,本司勘驗詣實,給予公憑,前路照會。經過官司常切覺察,不得夾帶禁物及奸細之人。其余應有關防約束事件,令本路市舶司相度,申尚書省。’先是,廣南路提舉市舶司言:‘自來海外諸國蕃客將寶貨渡海赴廣州市舶務抽解,舉民間交易,聽其往還,許其居止。今來大食諸國蕃客乞往諸州及東京買賣,未有條約。’故有是詔。”綜上所述,宋代蕃商在中國內地行走,必須在納稅完畢經人作保后到市舶司申請公憑(旅行通行證),市舶司在安全檢查和將貨物登記造冊后發給公憑,然后蕃商方可持公憑到內地販賣舶貨。蕃商可以深入大宋腹地經商買賣,貨品中自然少不了我們前文提到的香料,當然龍涎香作為名貴香種更多的還是作為貢品進獻朝廷。五代過后宋朝又實現了中央集權的大一統社會,這樣一來蕃商因為可以進入更廣闊的內地,無疑帶來了更多的商機。

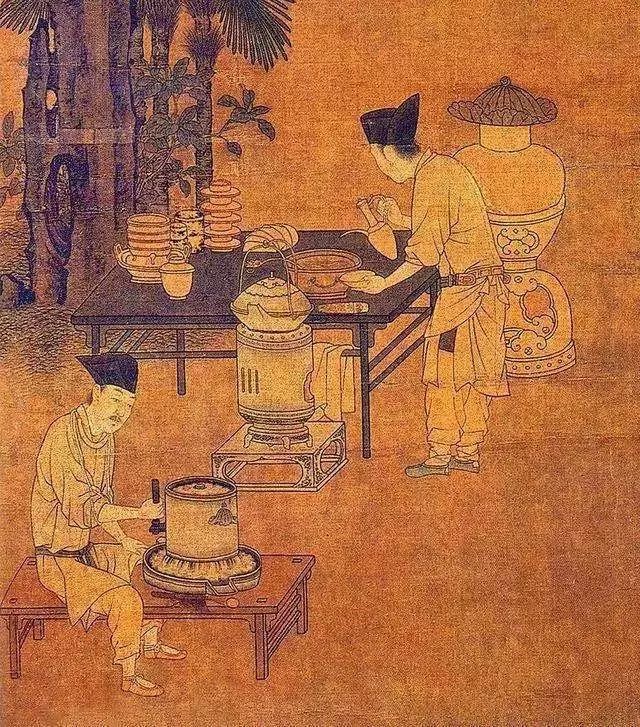

宋代香文化發展到鼎盛階段。不但宮廷設有香藥局、香坊,民間對香也趨之若鶩,琳瑯滿目的香品如春燕,飛入了尋常百姓家。

據宋人周密《武林舊事》載,當時南宋都城臨安的酒樓中“有老嫗以小爐炷香為供者,謂之“香婆”。宋時香品繁多,僅進口香料就多達一百余種,乳香、龍涎香、龍腦香、沉香、檀香、白檀香、丁香、蘇合香、麝香、木香、茴香、藿香等名貴香料皆為宋人所用。這也是得益于蕃商能夠無障礙來中國貿易,才使得宋朝成為了中國古代香文化的最高峰。

宋朝的對外貿易更多的得益于海上絲綢之路,龍涎香便是這絲路之上帶來的異香名品。雖然龍涎香早在漢代就被中國人所發現,但真正開始作為香料使用還是從大食將其引入中國開始。唐代龍涎香也已傳入,但并沒有大規模的使用,僅僅限于皇室貴戚。到了宋朝隨著兩宋與大食的貿易日益密切,“海上絲綢之路”幾乎演變為“香料之路”,龍涎香也漸漸有流入民間。智慧的中國人還發明出了合成龍涎香的方法,北宋末年的《陳氏香譜》記載了很多合香配方。人工合成的方法推廣之后,龍涎香在香料界更廣為人知了,越來越多的百姓也加入到了用香的行列中,更多的人體會到了芬芳為我們所帶來身心的愉悅:

“月華冷沁花梢露。芳意戀、香肌住。心字龍涎饒濟楚。素馨風味,碎瓊流品,別有天然處......”